|

Ballett an der

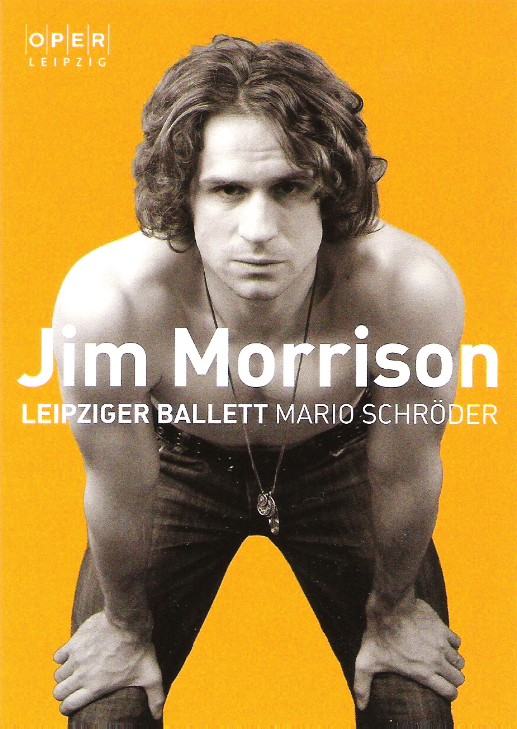

Leipziger Oper 2011 Mario Schröder & Leipziger Ballett : Jim Morrison Eine Rocklegende, aber auch eine zerrissene Persönlichkeit erobert die Bühnen der Welt und verliert sich im Kampf mit sich selbst. Jim Morrison, grandioser Künstler, Rebell, sinnlicher Poet, tanzender Schamane, Reisender in der endlosen Nacht lebt im gleichnamigen Ballett 90 Minuten lang auf. 40 Jahre nach dem Tod des Musikers eine Reise in die Welt der Rocklegende, in ein Leben zwischen Rausch, Provokation und Todessehnsucht. Mario Schröder begibt sich mit seinem Ballett (40 Tänzer aus 23 Nationen) auf der Suche nach diesem Menschen, spürt seiner Biografie, seiner sensiblen Poesie und seiner Musik nach. Schon bevor der Vorhang öffnet, wird das Publikum mit dem charismatischen Star konfrontiert. Lockenpracht, Lederhose, weißes Hemd, eine gehörige Portion Melancholie, so hat Morrison sich inszeniert. Martin Svobodnik ist dieser Morrison. Er hängt in der Stellung eines Gekreuzigten in den Falten des roten Vorhangs, fällt zu Boden, kauert sich nieder, wird hineingerissen ins Leben und direkt mit dem Tod konfrontiert. Leichenblass, regungslos und puppenhaft liegt da ein Körper im gläsernen Bassin, während um ihn das Chaos tobt. Morrison drückt ihn herab, kein Luftbläschen steigt endlose Minuten empor, Bewegungen unter Wasser auf engstem Raum. Leben und Tod liegen nah beieinander. Liebevoll treten diese beiden Männer mit einander in Verbindung, erwecken sich gegenseitig, bewegen sich synchron und geben einander Anstoß, bis sie über die Bühne wirbeln. Bewegung ist Leben. Da sind sie, die zwei Seelen des Jim Morrison. Immer war er überzeugt, dass in ihm ein Schamane wohne, seit er als Kind einen Verkehrsunfall mit zahllosen verunglückten Indianern miterleben musste. Bewältigung eines Traumas auch auf der Bühne. Sein zweites Ich - Indianerseele, böser und guter Zwilling, Unterbewusstsein - ist immer an seiner Seite. Die beiden Männer tanzen mal gemeinsam, mal gegeneinander. Das Traumpaar des Abends. Kraftvoll, fast schon akrobatisch fegt dieser Schamane über die Bühne und zieht nicht nur Morrison, sondern auch das Publikum in seinen Bann. Oliver Preiß, blond, hell, kurzhaarig, der Gegenentwurf zu Morrison und jedem Indianerklischee, ist die perfekte Ergänzung des melancholischen, manchmal drogentrunkenen Rockmythos. Es ist weniger das tänzerisch Ausgefallene der Figur, was da fasziniert, als die Ausstrahlung, die Kraft und Perfektion. Choreograph Mario Schröder macht das Leben Morrisons, immer nah am Extrem, fühl- und verstehbar. Die Szenenfolge ist logisch, nimmt den Zuschauer mit in die 60er. Man muss kein Tanzexperte sein, um folgen zu können, auch kein Morrison-Fan, um die Verweise auf die wichtigsten Stationen seines Lebens zu verstehen. Die Frau, die ihn fast sein Leben lang begleitet, und die, die er heiratet. Die Band The Doors, Vehikel seiner Prominenz. Vietnamveteranen als Verweis auf seine Zeit. Und immer wieder Hippies und Engel, die seinen Weg kreuzen, die reale und die diffuse subjektive Welt - für Morrison gleichrangig. Dazu 90 Minuten The Doors, eineinhalb Stunden die unverwechselbare Stimme des Leadsängers. Keine kann das Zeitgefühl besser transportieren, steht so sehr für die Sehnsüchte, auch Tragödien dieser Nachkriegsgeneration auf der Suche nach alternativen Lebensstilen, neuen Erfahrungen, sich selbst. Doch Schröders Stück driftet nicht ab in eine 60er-Jahre-Collage. Zu sehr sind Tanz und Inszenierung im Heute verankert. Nicht alles überzeugt. Doch am Ende des Abends zählt Anderes: die Leistung der Solisten. Auch die weiblichen Parts von Stéphanie Zsitva-Gerbal und Claudia Bernhard sind stark - und die Inszenierung, die mit vielen eindringlichen Bildern aufwartet. Wie das des an zahllosen Gummibändern hängenden Morrison. Gehalten werden sie von gesichtslosen Figuren, die an ihm ziehen, ihn führen wie eine Marionette, auch festhalten. In den Zwischenwelten zwischen Leben und Tod, Realität und Rausch. Wer sich ihm nähert, ihn fassen will, wird mitgefangen in diesem Gewirr aus Fäden. An anderer Stelle rieselt der Drogenrausch sanft herab auf die Bühne und erfasst den Tänzer. Svobodnik zeigt mal gelungenes modernes Ballett, mal liefert er, besonders in den ruhigen Momenten, eine perfekte Kopie von Morrisons Bewegungen. "The End" hat der Rockpoet eines seiner Stücke benannt. Wie so oft spielt er darin mit dem Thema Tod. Der hat ihn sein Leben lang fasziniert und begleitet, in seinen Liedtexten und in seinen weniger beachteten Gedichten spiegelt sich das wieder. Das frühe und bis heute nicht völlig geklärte Ende, ein Garant für Unvergesslichkeit, hat auch aus ihm einen Mythos gemacht. Schröder nimmt dies vorweg, die Fans, die sein Grab belagern, Fotos schießen per Handy - nur scheinbare Anachronismen. Am Schluss - wie könnte es anders sein: "The End". Der Tod als Klammer des Lebens. Jim Morrison ist tot, doch der Mythos vom „König der Eidechsen“ lebt. Eine sehr gelungenen Choreografie, die durch das Publikum mit langem Applaus belohnt wurde.

|

|||